新制度の「青春18きっぷ」を使ってみた…自動改札対応は便利!

↑「青春18きっぷ」の券面、新制度(上)と旧制度(下)を比較

「青春18きっぷ」の制度が今冬変わりました。

昨夏までは有効期間内に任意の5日間に利用可能でした。複数名で同じ日に使用する際には、人数分の日付スタンプを押してもらうことになっていました。

その昨夏の「青春18きっぷ」が上の画像の(下)です。

券片が横長で、どこにしまおうかちょっと考える大きさでした。

それが今冬、連続した3日間もしくは5日間使用となり、複数名での使用ができなくなりました。さらに、いつ使用するかを指定して買うことになりました。

その代わり、自動改札機を通れるようになりました。その3日間用が上の画像の(上)です。磁気定期券や長距離きっぷなどと同じサイズです。

※複製防止のため、敢えて粗い画像にしています。ご了承下さい。

冬季の利用期間は1月10日(金)までのため、すでに発売は終了しています。

しかし、今春以降もおそらく同様な条件で発売されると思いますので、実際に今冬、新制度の「青春18きっぷ」を使ってみた結果を今回記します。

券面にあるとおり、昨年12月14日(土)~16日(月)に使用しました。

筆者の最寄り駅は名鉄犬山線の犬山駅ですので、まずは名鉄に乗って二つ先の新鵜沼駅に向かいます。

新鵜沼駅から歩いてJR鵜沼駅に行きます。有人駅ですが、早朝なので駅員さんがいません。

昨夏までは自動改札機のない通路を通ってホームに行き、乗換となる岐阜駅や美濃太田駅などで当日の日付を押してもらっていました。しかし、今冬は自動改札機対応となったため、自動改札機に「青春18きっぷ」を入れて通ります。

これで、岐阜駅でいったん改札口まで行って日付を押してもらう必要がなくなり、予定より一本速い列車に乗り継ぐことができました。

一方、券面に日付や駅名はなく、パンチ穴が開いているだけとなってやや無味乾燥な感じがします。

↓今回の最大の目的地だった、因美線の美作滝尾駅。登録有形文化財の駅舎です。

岐阜駅で東海道本線に乗り換えて、今回はまず京都に向かいます。

京都では、京都鉄道博物館で「山陽新幹線50年展」を見て、同図録を購入します。そのまま山陰本線を進んで、初日は豊岡泊です。

2日目の15日(日)は豊岡から鳥取に向かいつつ、途中で列車の撮影をします。

城崎温泉から京都丹後鉄道経由で敦賀に向かう臨時観光列車「はなあかり」や、この季節ならではの「かにカニはまかぜ」などが走り、その合間をいまも現役の国鉄型キハ40系気動車が国鉄色で走っていて、写欲がわきます。

ただ、冬の日本海側なので天候が安定せず、ときおり激しい雨が降ってくるなかでの撮影となりました。

そして3日目となる16日(月)に、長年行きたく思っていた因美線の美作滝尾(みまさかたきお)駅に向かいます。

因美線内で唯一、駅舎が登録有形文化財になっているため、どんな駅舎なのか興味があったのです。

<a href="https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index">国指定文化財等データベース</a>によると、昭和3(1928)年建造となっています。東津山~美作加茂間が開業したときからの駅舎で、間もなく築100年になります。

同データベースの「解説文」に「昭和初期の標準的な小規模駅舎。」とあるとおり、かつては全国のローカル線で当たり前のように見た駅舎です。

もともとは有人駅でしたが、いまは当然のように無人駅です。

その待合室に入ってみました。

↓長年の歴史を感じさせる、でもどこか懐かしい待合室の様子

待合室は、駅舎外観と同じく素朴なものですが、有人駅時代に使われていたきっぷ売り場の窓口が二つ並んでいます。きっと、かつては多くの利用者がいたのでしょう。

傍らには「手荷物小荷物貨物取扱所 携帯品一時預り所」という古びた掲示もあります。

待合室全体に手入れが行き届いていて心が安まります。

その待合室に不似合いな写真が天井近くに掲げられているな…とみたところ、故・渥美清さんがそこに写っていました。

それから周りの掲示等を見て知ったのですが、平成7(1995)年10月20日公開の映画『男はつらいよ 寅次郎紅の花』の冒頭シーンのロケで使われた駅舎だそうです。

しかも、山田洋次監督が寅さんの似合う風景としてこの駅を大層気に入り、予定になかったロケ地になったということです。

ちなみに、長年にわたって続いた映画『男はつらいよ』ですが、その最後の作品だそうです。

そのことを知って改めて駅舎内外を眺めると、オリジナルの姿を止める駅舎だけでなく、駅前から駅舎の背後にある里山風景まで、すべてが日本の原風景を感じさせる駅なのでした。

他駅を差し置いて、この駅舎だけが登録有形文化財になっていることが頷ける光景です。

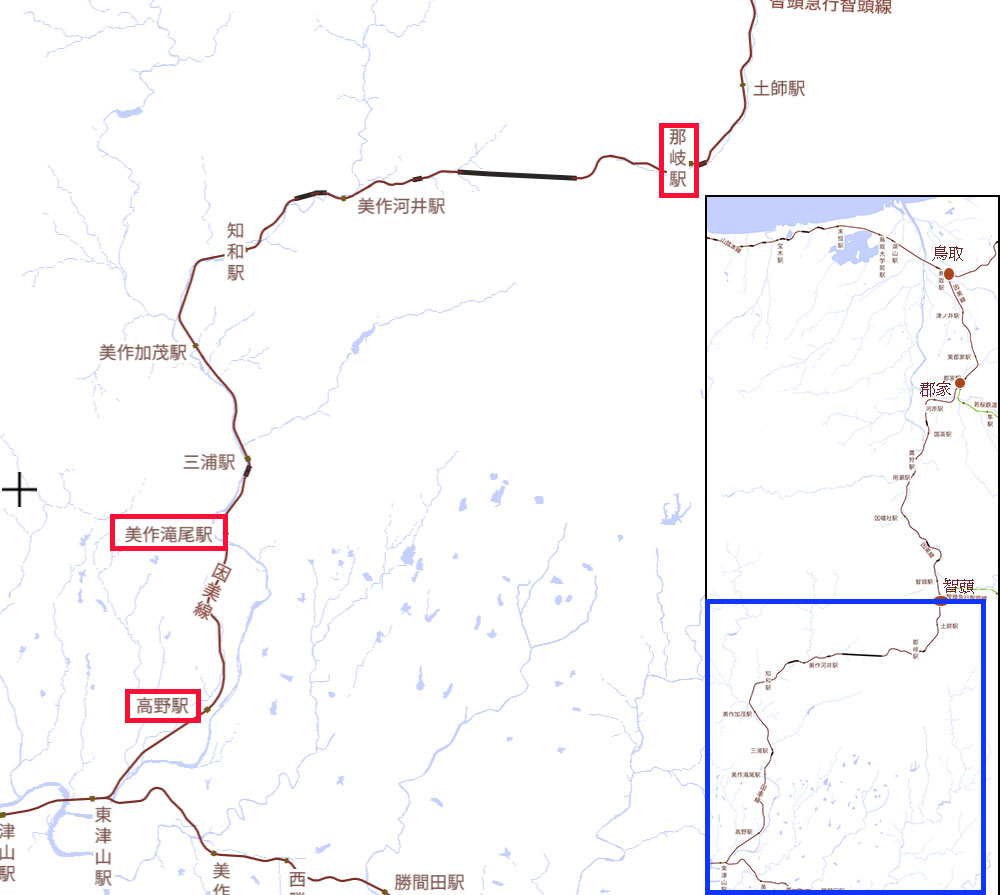

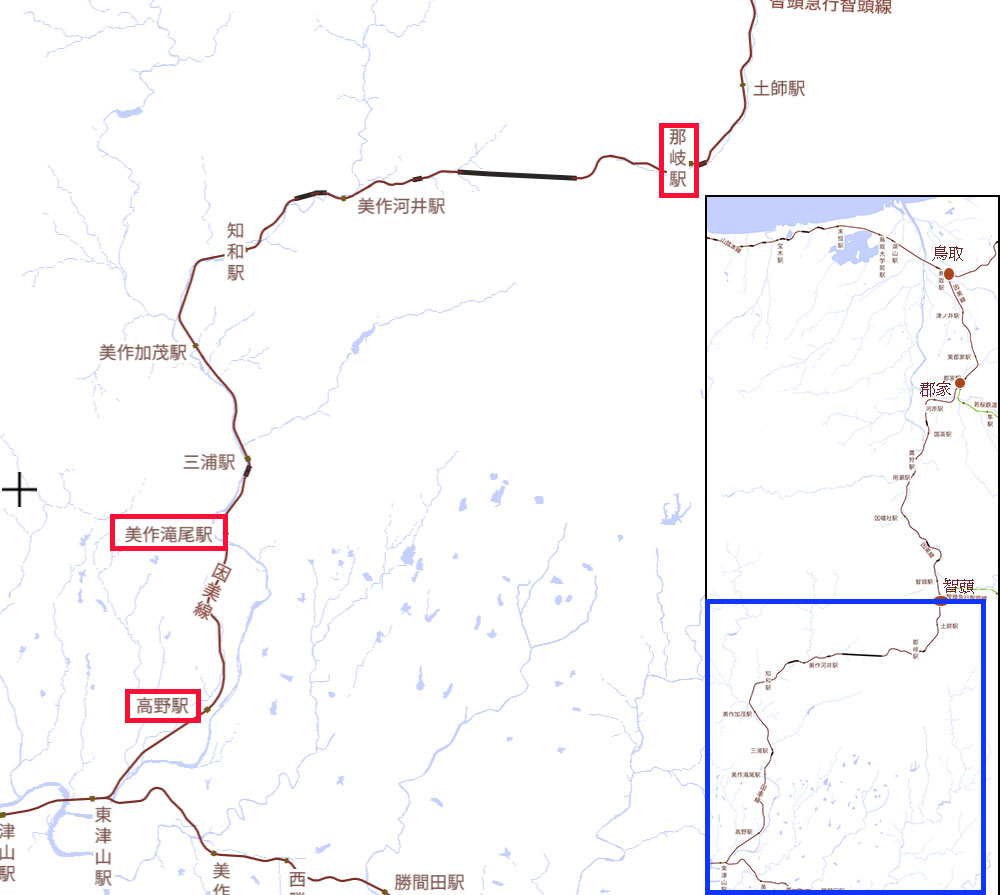

↓右下の青枠内を拡大した因美線の路線図。国土地理院Vector地図をもとに作成

この美作滝尾駅にこれまで来られなかったのは、ひとえに列車本数が少ないためでした。

この美作滝尾駅にこれまで来られなかったのは、ひとえに列車本数が少ないためでした。

鳥取から智頭を経て美作滝尾までは61.5キロ。そのうち鳥取~智頭間は智頭急行直通列車もあって、日中でも1時間に1-2本の列車があります。

ところが、智頭~東津山間38.9キロは鳥取県と岡山県の県境を越える区間だけあって、1日わずか7往復の列車がはしるだけです。しかも、津山方面は美作滝尾駅9:07発の次は13:54発と4時間47分も列車がありません。

この列車本数の少なさをどう解決するかが、今回の旅のポイントでした。

智頭6:17発は智頭に泊まらなければ乗ることができません。しかも、冬場はまだ日の出前なので、なかなか乗れないローカル線でありながら、景色を楽しむことができません。

そこで、鳥取7:19→8:08智頭8:16→9:06美作滝尾という乗り継ぎをすることにしました。

着いてみると、先に記したとおり来て良かったと思う駅舎です。

…とはいえ、この駅で延々4時間47分もいては凍えそうです。当所、隣の三浦駅まで2.2キロを歩くことで暖をとろうと思っていたのですが、ここへ来る際に列車内からみたところ三浦駅は木陰になっていてこの時期は暖かくなさそうです。駅舎も美作滝尾駅ほど立派なものではないようでした。

そこで、覚悟を決めて反対の高野駅まで5.2キロを歩くことにしました。

幸い、山越え後の区間なので長く緩やかな下り坂です。さらに、途中までの県道もその後の国道も歩道があるので安心して歩けます。

美作滝尾駅をじっくり撮影していたので、同駅を歩き始めたのは10時まえ。それから1時間半ほどかけて高野駅に到着しました。

これで、高野11:46発の智頭行に乗ることができます。この先向かうのは隣駅となる東津山駅ですが、敢えていったん戻って他の駅も楽しもうという魂胆です。

こういう自由な行動ができるのは、「青春18きっぷ」をはじめとしたフリーきっぷのよさですよね。

↓県境のトンネルを越えた鳥取県の那岐駅は、うっすらと雪が積もっていた

今朝、智頭から美作滝尾へ向かう列車から見て、気になった駅が土師(はじ)、那岐(なぎ)、美作河井という県境を挟んだ3駅でした。列車本数の関係で、このうち1駅にしか寄ることができません。

今朝、智頭から美作滝尾へ向かう列車から見て、気になった駅が土師(はじ)、那岐(なぎ)、美作河井という県境を挟んだ3駅でした。列車本数の関係で、このうち1駅にしか寄ることができません。

そこで選んだのが那岐駅でした。

山間の小駅ながら除雪車の関係でしょうか、交換設備がいまも健在です。

この日は県境前後でうっすらと雪が積もっていて、この那岐駅も同様でした。

12:35に下車して駅内外を見て歩き、写真を撮っていると、先ほどの列車が折り返してくる13:14まではアッという間でした。

気候の良い時期に来たならば、しばらく歩いて回りたくなるような落ち着いた山里でした。

さて、ここからは東津山・佐用・播磨新宮と乗り継いで姫路着が17:37です。

この日はたっぷり歩いたので、途中、列車に揺られていると眠気がやってきます。そこで惰眠をむさぼるのも鉄道旅の醍醐味といって良いでしょう。

姫路が近付くにつれ、利用者が増えて立ち客まででるようになります。ちょうど、帰宅ラッシュの時間帯ですから、致し方ないでしょう。

姫路では4分の接続で「新快速32号」に乗り継げるので、事前にAシートを予約しておきました。特急なみのシートを設置した指定席車です。

ただ、下車した人たちの流れが良くありません。

姫新線は山陽本線とやや離れていて、そのあいだに中間改札があります。人並みをかき分けて中間改札にたどり着き、「青春18きっぷ」を自動改札機に通します。

ここまでで時間をロスしてしまい、階段を駆け上がった頃には新快速の発車ブザーが鳴る時間となってしまいました。とりあえず近くの扉から乗車して、次の停車駅となる加古川駅でAシート車に移動しました。

姫路駅の中間改札で有人窓口を通らなければいけないようなら、おそらく乗り遅れていたと思います。自動改札対応となった「青春18きっぷ」に助けられた旅の終わりでした。

参考:「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」 の発売について

「青春18きっぷ」の制度が今冬変わりました。

昨夏までは有効期間内に任意の5日間に利用可能でした。複数名で同じ日に使用する際には、人数分の日付スタンプを押してもらうことになっていました。

その昨夏の「青春18きっぷ」が上の画像の(下)です。

券片が横長で、どこにしまおうかちょっと考える大きさでした。

それが今冬、連続した3日間もしくは5日間使用となり、複数名での使用ができなくなりました。さらに、いつ使用するかを指定して買うことになりました。

その代わり、自動改札機を通れるようになりました。その3日間用が上の画像の(上)です。磁気定期券や長距離きっぷなどと同じサイズです。

※複製防止のため、敢えて粗い画像にしています。ご了承下さい。

冬季の利用期間は1月10日(金)までのため、すでに発売は終了しています。

しかし、今春以降もおそらく同様な条件で発売されると思いますので、実際に今冬、新制度の「青春18きっぷ」を使ってみた結果を今回記します。

券面にあるとおり、昨年12月14日(土)~16日(月)に使用しました。

筆者の最寄り駅は名鉄犬山線の犬山駅ですので、まずは名鉄に乗って二つ先の新鵜沼駅に向かいます。

新鵜沼駅から歩いてJR鵜沼駅に行きます。有人駅ですが、早朝なので駅員さんがいません。

昨夏までは自動改札機のない通路を通ってホームに行き、乗換となる岐阜駅や美濃太田駅などで当日の日付を押してもらっていました。しかし、今冬は自動改札機対応となったため、自動改札機に「青春18きっぷ」を入れて通ります。

これで、岐阜駅でいったん改札口まで行って日付を押してもらう必要がなくなり、予定より一本速い列車に乗り継ぐことができました。

一方、券面に日付や駅名はなく、パンチ穴が開いているだけとなってやや無味乾燥な感じがします。

↓今回の最大の目的地だった、因美線の美作滝尾駅。登録有形文化財の駅舎です。

岐阜駅で東海道本線に乗り換えて、今回はまず京都に向かいます。

京都では、京都鉄道博物館で「山陽新幹線50年展」を見て、同図録を購入します。そのまま山陰本線を進んで、初日は豊岡泊です。

2日目の15日(日)は豊岡から鳥取に向かいつつ、途中で列車の撮影をします。

城崎温泉から京都丹後鉄道経由で敦賀に向かう臨時観光列車「はなあかり」や、この季節ならではの「かにカニはまかぜ」などが走り、その合間をいまも現役の国鉄型キハ40系気動車が国鉄色で走っていて、写欲がわきます。

ただ、冬の日本海側なので天候が安定せず、ときおり激しい雨が降ってくるなかでの撮影となりました。

そして3日目となる16日(月)に、長年行きたく思っていた因美線の美作滝尾(みまさかたきお)駅に向かいます。

因美線内で唯一、駅舎が登録有形文化財になっているため、どんな駅舎なのか興味があったのです。

<a href="https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index">国指定文化財等データベース</a>によると、昭和3(1928)年建造となっています。東津山~美作加茂間が開業したときからの駅舎で、間もなく築100年になります。

同データベースの「解説文」に「昭和初期の標準的な小規模駅舎。」とあるとおり、かつては全国のローカル線で当たり前のように見た駅舎です。

もともとは有人駅でしたが、いまは当然のように無人駅です。

その待合室に入ってみました。

↓長年の歴史を感じさせる、でもどこか懐かしい待合室の様子

待合室は、駅舎外観と同じく素朴なものですが、有人駅時代に使われていたきっぷ売り場の窓口が二つ並んでいます。きっと、かつては多くの利用者がいたのでしょう。

傍らには「手荷物小荷物貨物取扱所 携帯品一時預り所」という古びた掲示もあります。

待合室全体に手入れが行き届いていて心が安まります。

その待合室に不似合いな写真が天井近くに掲げられているな…とみたところ、故・渥美清さんがそこに写っていました。

それから周りの掲示等を見て知ったのですが、平成7(1995)年10月20日公開の映画『男はつらいよ 寅次郎紅の花』の冒頭シーンのロケで使われた駅舎だそうです。

しかも、山田洋次監督が寅さんの似合う風景としてこの駅を大層気に入り、予定になかったロケ地になったということです。

ちなみに、長年にわたって続いた映画『男はつらいよ』ですが、その最後の作品だそうです。

そのことを知って改めて駅舎内外を眺めると、オリジナルの姿を止める駅舎だけでなく、駅前から駅舎の背後にある里山風景まで、すべてが日本の原風景を感じさせる駅なのでした。

他駅を差し置いて、この駅舎だけが登録有形文化財になっていることが頷ける光景です。

↓右下の青枠内を拡大した因美線の路線図。国土地理院Vector地図をもとに作成

この美作滝尾駅にこれまで来られなかったのは、ひとえに列車本数が少ないためでした。

この美作滝尾駅にこれまで来られなかったのは、ひとえに列車本数が少ないためでした。鳥取から智頭を経て美作滝尾までは61.5キロ。そのうち鳥取~智頭間は智頭急行直通列車もあって、日中でも1時間に1-2本の列車があります。

ところが、智頭~東津山間38.9キロは鳥取県と岡山県の県境を越える区間だけあって、1日わずか7往復の列車がはしるだけです。しかも、津山方面は美作滝尾駅9:07発の次は13:54発と4時間47分も列車がありません。

この列車本数の少なさをどう解決するかが、今回の旅のポイントでした。

智頭6:17発は智頭に泊まらなければ乗ることができません。しかも、冬場はまだ日の出前なので、なかなか乗れないローカル線でありながら、景色を楽しむことができません。

そこで、鳥取7:19→8:08智頭8:16→9:06美作滝尾という乗り継ぎをすることにしました。

着いてみると、先に記したとおり来て良かったと思う駅舎です。

…とはいえ、この駅で延々4時間47分もいては凍えそうです。当所、隣の三浦駅まで2.2キロを歩くことで暖をとろうと思っていたのですが、ここへ来る際に列車内からみたところ三浦駅は木陰になっていてこの時期は暖かくなさそうです。駅舎も美作滝尾駅ほど立派なものではないようでした。

そこで、覚悟を決めて反対の高野駅まで5.2キロを歩くことにしました。

幸い、山越え後の区間なので長く緩やかな下り坂です。さらに、途中までの県道もその後の国道も歩道があるので安心して歩けます。

美作滝尾駅をじっくり撮影していたので、同駅を歩き始めたのは10時まえ。それから1時間半ほどかけて高野駅に到着しました。

これで、高野11:46発の智頭行に乗ることができます。この先向かうのは隣駅となる東津山駅ですが、敢えていったん戻って他の駅も楽しもうという魂胆です。

こういう自由な行動ができるのは、「青春18きっぷ」をはじめとしたフリーきっぷのよさですよね。

↓県境のトンネルを越えた鳥取県の那岐駅は、うっすらと雪が積もっていた

今朝、智頭から美作滝尾へ向かう列車から見て、気になった駅が土師(はじ)、那岐(なぎ)、美作河井という県境を挟んだ3駅でした。列車本数の関係で、このうち1駅にしか寄ることができません。

今朝、智頭から美作滝尾へ向かう列車から見て、気になった駅が土師(はじ)、那岐(なぎ)、美作河井という県境を挟んだ3駅でした。列車本数の関係で、このうち1駅にしか寄ることができません。そこで選んだのが那岐駅でした。

山間の小駅ながら除雪車の関係でしょうか、交換設備がいまも健在です。

この日は県境前後でうっすらと雪が積もっていて、この那岐駅も同様でした。

12:35に下車して駅内外を見て歩き、写真を撮っていると、先ほどの列車が折り返してくる13:14まではアッという間でした。

気候の良い時期に来たならば、しばらく歩いて回りたくなるような落ち着いた山里でした。

さて、ここからは東津山・佐用・播磨新宮と乗り継いで姫路着が17:37です。

この日はたっぷり歩いたので、途中、列車に揺られていると眠気がやってきます。そこで惰眠をむさぼるのも鉄道旅の醍醐味といって良いでしょう。

姫路が近付くにつれ、利用者が増えて立ち客まででるようになります。ちょうど、帰宅ラッシュの時間帯ですから、致し方ないでしょう。

姫路では4分の接続で「新快速32号」に乗り継げるので、事前にAシートを予約しておきました。特急なみのシートを設置した指定席車です。

ただ、下車した人たちの流れが良くありません。

姫新線は山陽本線とやや離れていて、そのあいだに中間改札があります。人並みをかき分けて中間改札にたどり着き、「青春18きっぷ」を自動改札機に通します。

ここまでで時間をロスしてしまい、階段を駆け上がった頃には新快速の発車ブザーが鳴る時間となってしまいました。とりあえず近くの扉から乗車して、次の停車駅となる加古川駅でAシート車に移動しました。

姫路駅の中間改札で有人窓口を通らなければいけないようなら、おそらく乗り遅れていたと思います。自動改札対応となった「青春18きっぷ」に助けられた旅の終わりでした。

参考:「青春18きっぷ」「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」 の発売について